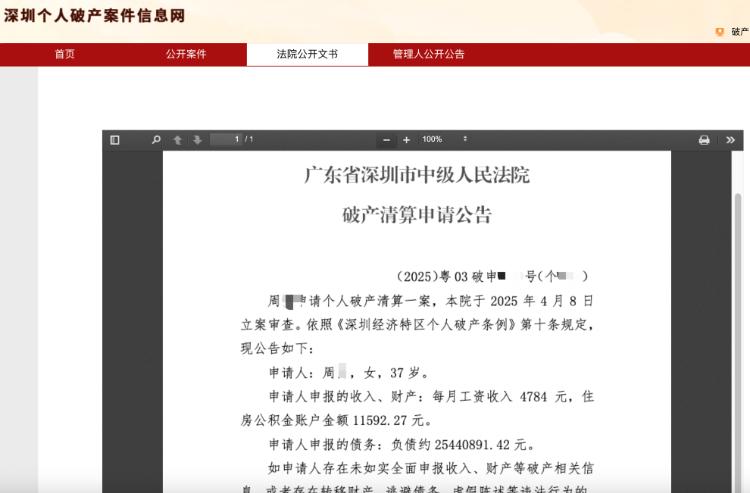

近日,深圳市中级人民法院发布的一则个人破产清算申请公告在社交平台引发热议。37岁的申请人周某每月工资仅4784元(含公积金),却申报了高达2544万余元的债务——债务规模竟是月收入的500多倍。这场"天平严重倾斜"的破产申请,让实施四年的"个人破产制度"再次成为公众焦点。

一、案件进展:审查公告≠正式受理

深圳市个人破产信息网查询发现,周某的案件目前处于"破产清算申请审查公告阶段"。这一阶段并非案件已被受理,而是法院收到申请后的"公示核查期"。根据《深圳经济特区个人破产条例》规定,法院需将申请信息向社会公示30天,广泛征集知情人对申请人信息真实性的异议,重点核查是否存在转移财产、虚假申报等问题。

深圳市中院工作人员明确表示:"目前只是审查阶段,还没到受理那一步。"深圳市破产事务管理署也补充说明:"审查公告的核心目的是让社会公众参与监督,核实申请人信息是否真实准确。"这意味着,周某的案子能否真正进入破产程序,取决于公示期内的核查结果,包括债务真实性、财产申报完整性等关键信息。

二、制度解析:个人破产有严格门槛

周某的申请依据是2021年实施的《深圳经济特区个人破产条例》,这是我国首部个人破产地方性法规。但个人破产绝非"想破就能破"的债务豁免通道,制度设计中设置了多重严格门槛。

(一)三种程序各有适用条件

《条例》提供了清算、重整、和解三种债务清理方式,周某选择的破产清算是最严格的程序,需同时满足三项条件:资产不足以清偿全部债务;明显缺乏清偿能力;债务人属于"诚实且不幸"的情形,即非因恶意行为导致债务危机。

相比之下,重整程序适合有未来偿债能力的债务人,可通过调整债务偿还计划保留核心资产;和解程序则通过债务人和债权人协商达成还款协议,更具灵活性。清算程序作为"兜底选项",虽可能豁免部分或全部债务,但债务人需接受严格的行为限制,如高消费限制、职业资格限制等。

(二)申请人的"行为红线"

《条例》对债务人的信息披露和行为规范设定了刚性约束:

在财产申报方面,债务人必须全面申报收入、房产、存款、投资等各类资产,即使是境外资产和虚拟财产也不能遗漏;在行为规范上,明确禁止转移财产、虚构债务、恶意清偿个别债权等逃债行为。

若被认定存在欺诈行为,如虚报财产或隐瞒债务,法院将直接驳回申请;情节严重的,不仅要赔偿债权人损失,还可能触犯《刑法》中的"虚假破产罪""妨害清算罪",面临刑事追责。

三、审查焦点:信息真实性与行为正当性

法院审查个人破产申请时,核心围绕两大维度展开:

(一)信息真实性核查

通过债权人举报、管理人调查、专业审计等多种方式,全面核实债务人申报的收入、财产、债务等信息是否真实。重点排查是否存在隐匿财产、虚假债务、关联交易转移资产等情况。例如,审查债务人近三年内的财产变动记录,是否存在不合理的低价转让资产行为;核查银行流水,判断是否有资金异常流向。

(二)行为正当性判断

重点评估债务产生的原因是否属于"非恶意"情形,如创业失败、重大疾病、意外事故等不可抗力因素。若是因赌博、挥霍消费、高利贷等高风险行为导致的债务,则可能被认定为"自甘风险",不符合破产申请条件。

在周某案例中,债务来源将成为审查关键。如果债务源于合法经营失败或正常生活支出,即使规模巨大仍可能符合条件;但若是因投机行为或恶意逃债产生,则必然面临申请被驳回的结果。

四、争议背后:个人破产制度的核心价值

周某"月入几千负债数千万"的极端案例引发热议,本质上反映了公众对个人破产制度的两大核心疑问:

(一)高负债能否认定为"诚实且不幸"

《条例》的核心精神是"救诚而不幸者"。判断标准不在于债务规模大小,而在于债务产生的原因和过程是否正当。实践中,法院会结合债务人的职业背景、消费习惯、财产处置行为等综合判断。例如,创业者因市场风险导致的经营债务,与因奢侈品消费产生的债务,在审查中会得到截然不同的评价。

(二)如何防范"假破产、真逃债"

为防止制度被滥用,《条例》设计了多重"防火墙":信息透明方面,债务人需"全裸申报"财产,接受社会监督;审查机制上,引入专业破产管理人进行全面调查;法律责任上,对恶意逃债行为规定了民事赔偿和刑事追责双重后果。这些措施共同构筑起防范滥用的制度防线。

五、制度意义:给诚实者重生机会

周某的案例虽是个案,却彰显了个人破产制度的深层价值:

(一)为诚而不幸者提供出路

对于因创业失败、疾病等不可抗力陷入债务困境的个人,破产制度通过依法清理债务,帮助他们摆脱"终身负债"的枷锁。《条例》规定,破产清算完成后,债务人可申请信用修复,重新参与社会经济活动,体现了"给人改过自新机会"的人文关怀。

(二)激活创业创新活力

深圳作为民营经济重镇,个人破产制度相当于给创业者提供了"风险缓冲垫"。通过明确失败后的退出路径,降低了"一次创业失败即万劫不复"的心理负担,间接鼓励更多人勇于创新尝试,为市场注入活力。

(三)完善社会信用体系

制度通过严格的审查与差异化处理,形成"守信激励、失信惩戒"的鲜明导向:诚实债务人获得重生机会,恶意逃债者则面临法律严惩。这种价值导向有助于培育珍视信用、理性负债的社会氛围,推动社会信用体系持续完善。

结语:个人破产是保护盾而非逃债工具

周某的个人破产申请仍在审查中,最终结果尚待法院裁决。但这起案例已清晰传递出制度的核心原则:个人破产不是逃避债务的捷径,而是诚实不幸者的合法保护盾。随着试点的深入,个人破产制度在"救困"与"防逃"之间的平衡将更加精准,既为真正需要帮助的人提供重生机会,也维护了公平有序的市场秩序。未来,随着制度的完善推广,将有更多诚信债务人从中受益,为社会经济发展注入更持久的活力。

广东申亭明条律师事务所

广东申亭明条律师事务所

资深律师团队 涉及领域广泛

及时跟踪反馈 确保案件进度

广东省深圳市罗湖区国际贸易中心大厦35楼